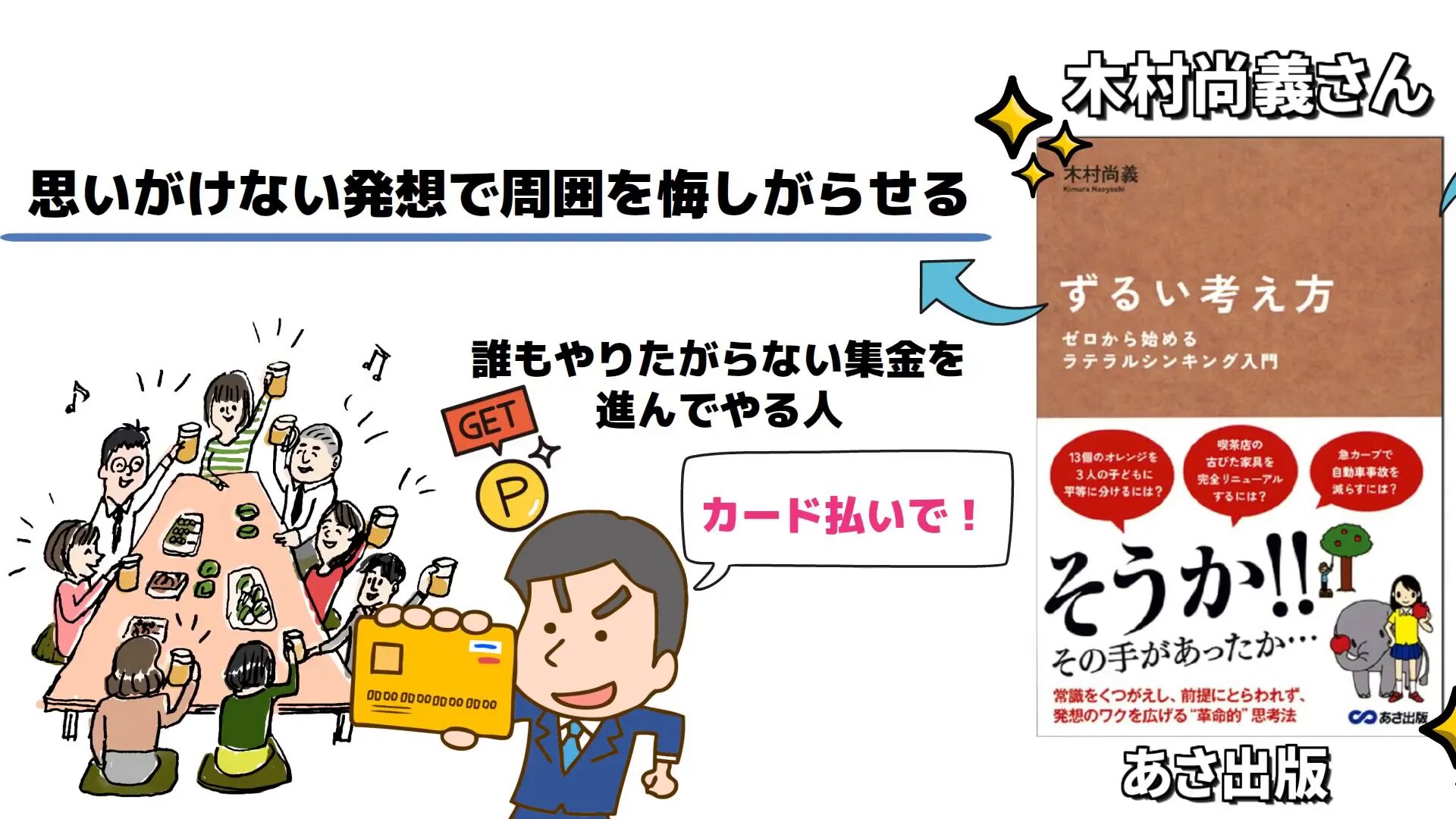

今回は木村尚義さんの著書『ずるい考え方 カタい頭がやわらかくなる発想トレーニング』について、そのエッセンスをわかりやすく紹介していきます。

タイトルにある「ずるい」と聞くと、抜け駆けやルール違反といったネガティブなイメージを持つ方も多いでしょう。

しかし、この本でいう「ずるい」は、周囲を驚かせるような思いがけない発想のことであり、決して悪い意味ではありません。

この記事を通じて、「ラテラルシンキング(ずるい考え方)」とは何か、なぜ必要なのか、そしてそれを身につけるために必要な力について深掘りしていきます。

1. ラテラルシンキングとはどんな思考法か?

まずはラテラルシンキングの基本的な定義から説明します。

イギリスのエドワード・デ・ボノ博士が1967年に提唱した考え方で、「どんな前提条件にも支配されない自由な思考法」とされています。

つまり、発想の枠を広げて、常識にとらわれずに問題を解決するための思考法です。

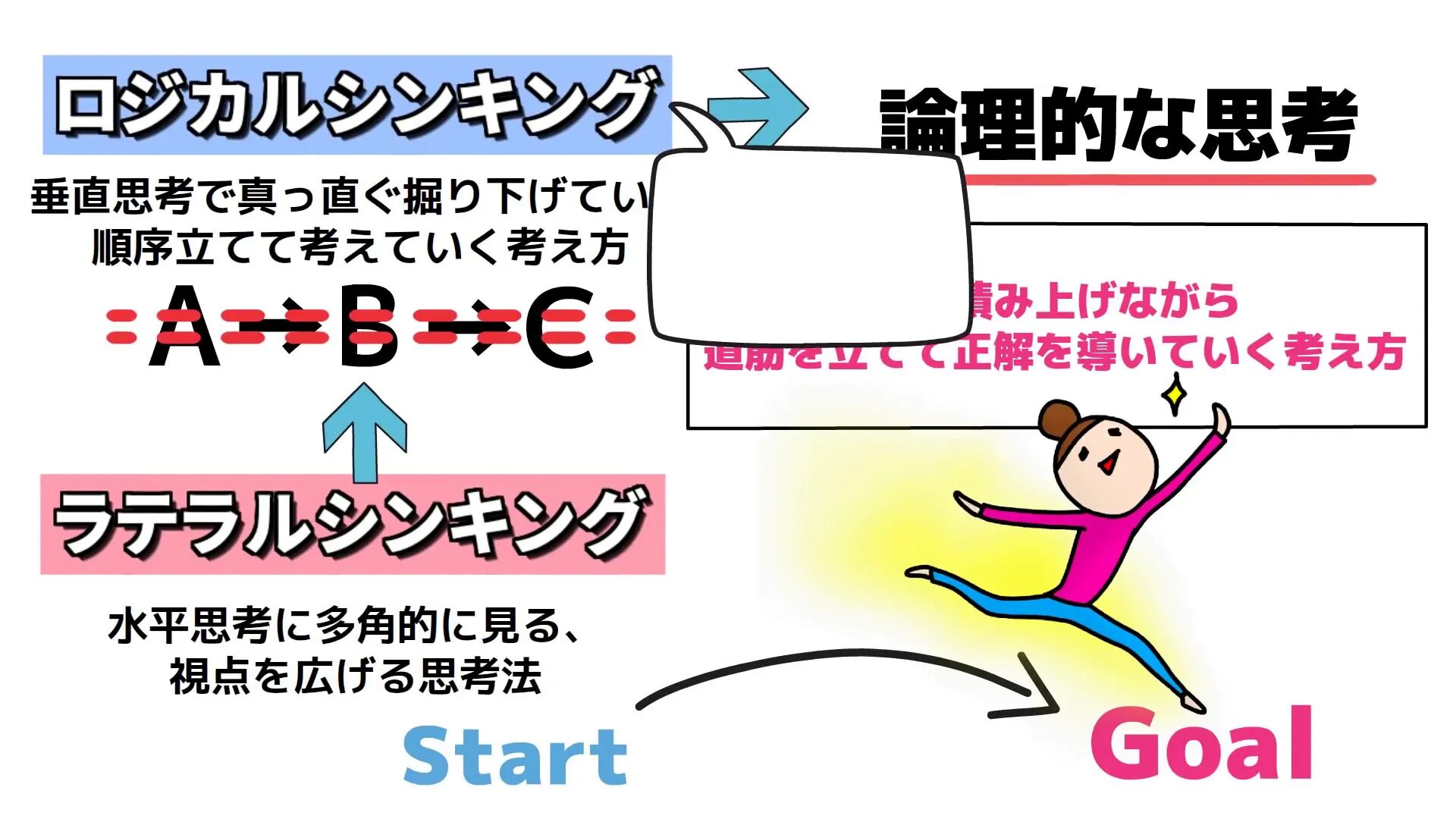

この説明だけだと少しわかりにくいかもしれませんので、まず対比として「ロジカルシンキング(論理的思考)」について触れておきます。

ロジカルシンキングは、AからB、BからCへと順序を積み上げて物事を考え、筋道を立てて正解を導く方法です。

一方、ラテラルシンキングは、答えに至るまでの過程や順番にこだわらず、スタート地点から一気にジャンプしていきなり答えに到達してもよいのです。

イメージとしては、ロジカルシンキングが垂直方向に深掘りしていく思考法であるのに対し、ラテラルシンキングは横方向に視点を広げていく思考法と言えます。

要は、問題解決の過程を重視するロジカルシンキングに対して、結果を重視するのがラテラルシンキングです。

この違いを理解すると、ラテラルシンキングの特徴がより明確になります。

ラテラルシンキングの3つの特徴

- 前提から自由になる:常識やルールに縛られず、目的を達成するために自由に発想することができる。

- 最短ルートで問題解決ができる:目的に対してどんな手段でも採用してよいので、効率的に解決策を見つけられる。

- お金・時間・手間を節約できる:無駄なコストをかけずに、効果的に問題を解決できる。

具体例を交えて説明していきましょう。

前提から自由になる例:アーチェリーの発想

著者の木村さんは高校時代にアーチェリーをしていました。

的に矢を当てるには試行錯誤を繰り返し命中率を上げる必要があり、これはロジカルシンキングの典型です。

しかし、ラテラルシンキングで考えれば、的に当てること自体の本質に着目し、例えば的を大きくする、長いボウガンを使うなど、ルールを疑い自由に発想します。

もちろん、アーチェリーの競技ルールとしては認められない方法かもしれませんが、この「当たり前と思われている前提を疑う」ことがラテラルシンキングの肝です。

スティーブ・ジョブズが携帯電話の「ボタン」をなくした発想も、固定観念を疑い大胆に変えたラテラルシンキングの好例です。

初めてスマホを使った時、多くの人は「ボタンがないなんて無理だろう」と否定的でしたが、その常識を破ったことで新たな価値を生み出しました。

最短ルートで問題解決する例:東京から大阪への移動

例えば東京にいて大阪でトラブルが発生した場合、ロジカルシンキングなら電車の時刻表を見て最短の乗り継ぎを探します。

しかしラテラルシンキングなら、ヘリコプターで直接飛ぶという発想もあり得ます。

お金がかかるからダメ、という否定は一旦置いておき、常識にとらわれずに考えることで、誰も気づかなかった近道や奥の手を発見できるのです。

お金・時間・手間を節約する例:1970年大阪万博の入場問題

1970年の大阪万博で、人気パビリオンに向かう来場者が入口付近に押し寄せて危険な混雑が発生しました。

ロジカルシンキングならゲートを大きくしたり、警備員を増やすなどの物理的対策を考えますが、実際の解決策は「小さな案内図を配布して走らせない」というものでした。

走りながらでは案内図の文字が読めないため、自然と来場者は走るのを止めて混雑が緩和されたのです。

工事や人員増加のコストをかけずに、シンプルなアイデアで問題を解決できた好例です。

2. なぜラテラルシンキングが必要なのか?

私たちが学校で受けてきた教育は基本的にロジカルシンキング中心です。

テストの正解は一つだけであり、仕事でもマニュアルやルールに従うことが求められます。

そのため、答えは一つでなければならないという考え方が染み付いてしまいがちです。

しかし、この考え方は発想を狭めてしまいます。

正しい答えは一つだけで、あとはすべて不正解という発想は窮屈で、新しいアイデアが生まれにくくなります。

これが「固定概念」や「先入観」です。

固定概念に縛られたままだと、新規事業の企画や業務改善、新しいマーケティング戦略など、付加価値の高い仕事をするときに何もできなくなってしまいます。

市場価値の高い人は、このラテラルシンキングを得意とし、複数の選択肢を検討し、常識にとらわれず柔軟な発想ができるのです。

つまり、ラテラルシンキングはこれからの時代において必須の思考法であり、仕事の成果や人生の質を大きく左右します。

3. ラテラルシンキングに必要な3つの力

ラテラルシンキングを身につけるためには、以下の3つの能力が欠かせません。

- 疑う力

- 抽象化する力

- セレンディピティ(偶然を活かす力)

3-1. 疑う力:固定概念を打ち破る

疑う力とは、「まるで〇〇であるべき」「〇〇になるはず」という固定概念を疑う力です。

常識や先入観、思い込みがこれに当たります。

自由な発想をするためには、目の前の情報に対して常に「なぜ?」「本当?」「今はどうか?」と問いかける習慣が必要です。

特に「今はね」という言葉は重要です。

世の中の常識は時間とともに変わります。

10年前は不可能だったことが、今では簡単にできることもあります。

できない理由を決めつけるのではなく、「今はそうだけど、将来はどうか?」という視点を持つことが大切です。

3-2. 抽象化する力:物事の本質を見る

抽象化とは、物事の本質や目的に注目することです。

例えば鉛筆の本質は「文字や絵を描くこと」です。

この本質に注目すると、ボールペンやサインペン、シャーペンなど、鉛筆の代わりになる道具が次々と見つかります。

抽象化には3つのステップがあります。

- 対象の特定:問題や対象を明確にする

- 抽象化:本質に注目し、一般化する

- 具体化:抽象化した本質から具体的な解決策やアイデアを考える

例えば自動車王ヘンリー・フォードは、19世紀末に「速く移動するもの」という本質に注目し、馬車を対象にしました。

そしてその抽象化から自動車を具体化し、流れ作業での大量生産を実現して自動車を庶民に普及させました。

3-3. セレンディピティ:偶然の発見を活かす力

セレンディピティとは、何かを探しているときに、予期せぬ価値あるものを偶然発見する能力です。

偶然をただの偶然として無視せず、何かに関連づけて考える力とも言えます。

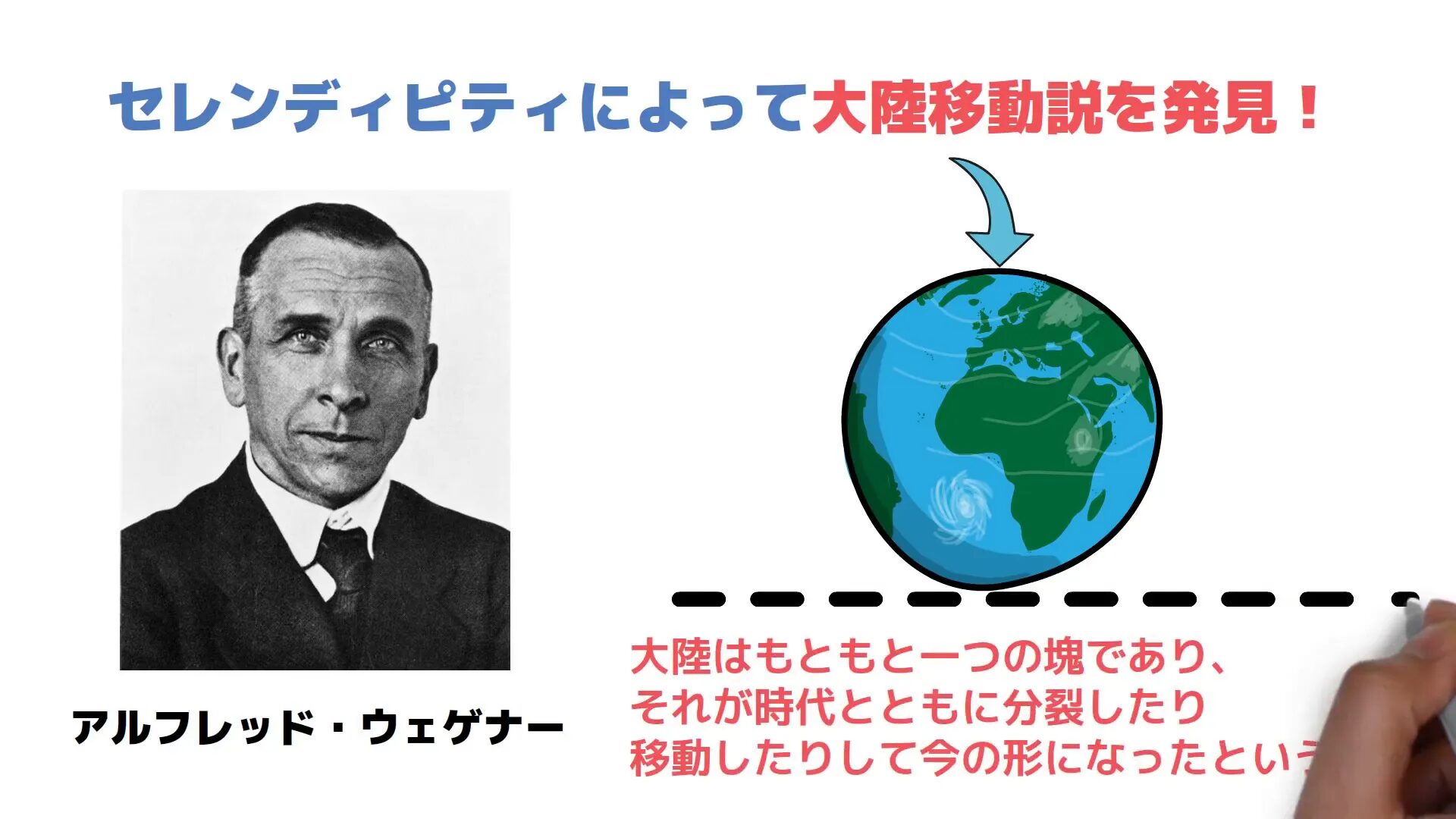

著名な例として、大陸移動説を唱えたアルフレッド・ウェゲナーがあります。

1912年当時は全く受け入れられなかったこの説は、アフリカ西岸と南米東岸の地形がぴったり合うことに気づいた偶然の発見から生まれました。

ウェゲナーはこの偶然を無視せず、そこから大陸が移動した可能性を考え抜きました。

これが彼の優れたセレンディピティの力です。

セレンディピティを磨くためには、「驚く力」が重要です。

何を見ても聞いても「知っている」と思い込んでしまうと感性が鈍り、発想も貧弱になります。

無理やりでもいいので、当たり前のことに驚き、感動する習慣をつけましょう。

脳はそれを本物の感動と認識し、自然と感受性が高まっていきます。

まとめ:ラテラルシンキングを身につけて付加価値の高い人になろう

- ラテラルシンキングとは、常識や前提にとらわれず自由に発想し、結果を重視する思考法である。

- なぜ必要かというと、固定概念に縛られたロジカルシンキングだけでは発想が貧しくなり、新しい価値を生み出せないから。

- ラテラルシンキングに必要な3つの力は「疑う力」「抽象化する力」「セレンディピティ」である。

このラテラルシンキングができる人は、仕事ができて市場価値の高い人と言えます。

ぜひ一度、この考え方を身につけてみてください。

きっとあなたの人生や仕事の成果に大きな違いをもたらすはずです。

最後に、私自身の経験も少しシェアします。以前はブログや動画のシナリオを作成するとき、本を読んでメモを取り、4000文字程度の文章を書くのに6時間ほどかかっていました。

しかしラテラルシンキングを活用し、音声入力でスマホに話すだけで自動的に文字起こしされる方法に変えたところ、作業時間が大幅に短縮され、1ヶ月で約16時間の自由時間が生まれました。

これは「文字を自分で打たなければならない」という固定概念を疑った結果です。

あなたの日常でも、こうしたラテラルシンキングの活用で大きな効果が期待できます。ぜひ試してみてください。