仕事をしていると、誰しもが一度は経験する「ミス」。

計算ミスで数字が合わなかったり、重要な書類や物を忘れてしまったりと、同じようなミスを繰り返してしまうことに心当たりはありませんか?

どれだけ注意していても、悲しいことにミスは起こってしまいます。

ですが、ミスを完全になくすことは不可能なのでしょうか?

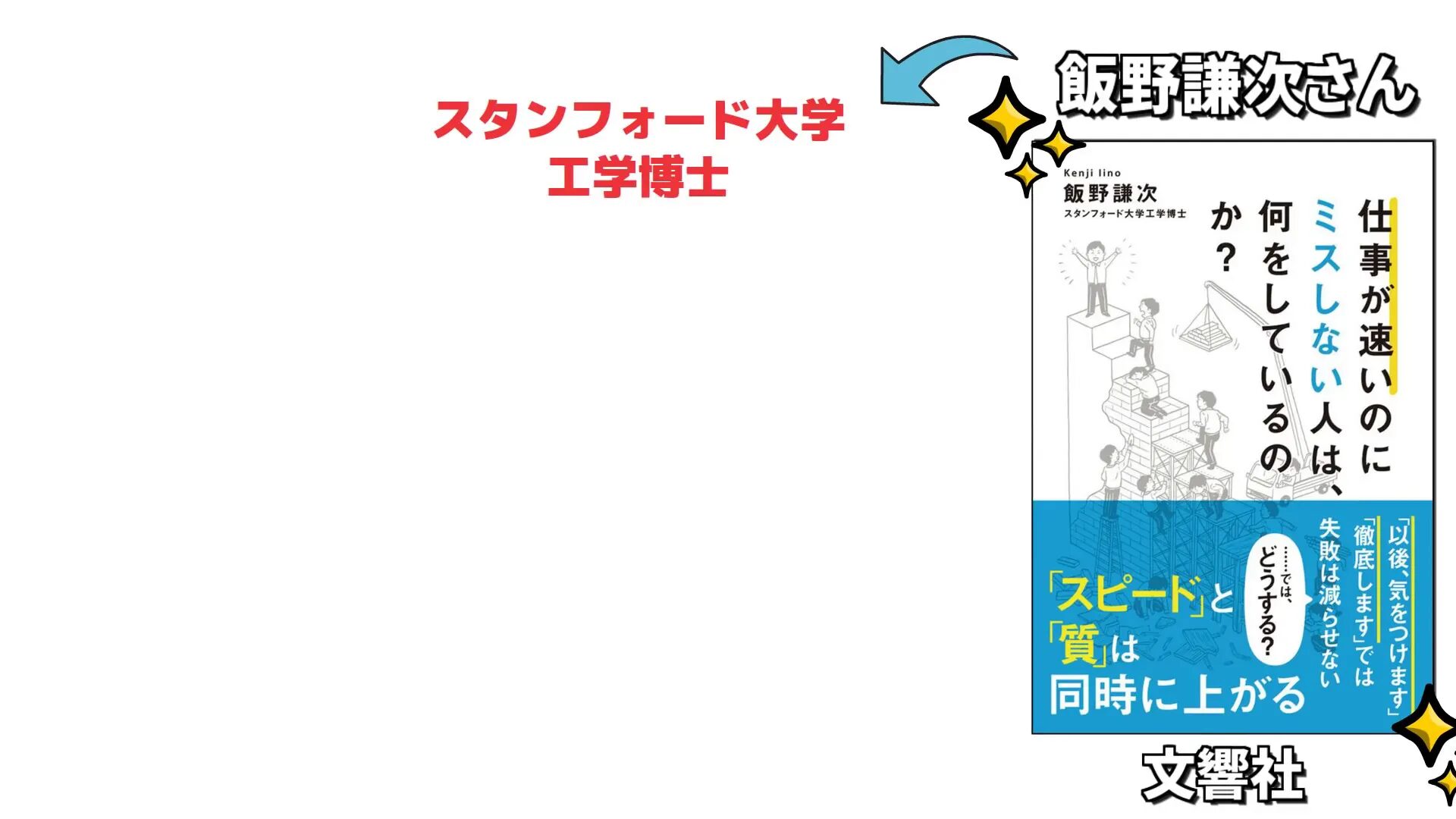

今回は、飯野賢治さんの著書『仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか?』から、ミスを減らし、仕事の効率と信頼を高めるための具体的な方法を学んでいきます。

著者の飯野さんはスタンフォード大学の法学博士であり、失敗学のスペシャリストです。

工学の世界でのミクロン単位の精度が命に直結するように、ミスを防ぐための仕組みづくりの重要性を説いています。

はじめに:ミスはなくせる?ミスとどう向き合うか

「ミスは誰にでも起こる」という言葉はよく耳にします。

確かに、注意していても起きてしまうのがミスの怖いところです。

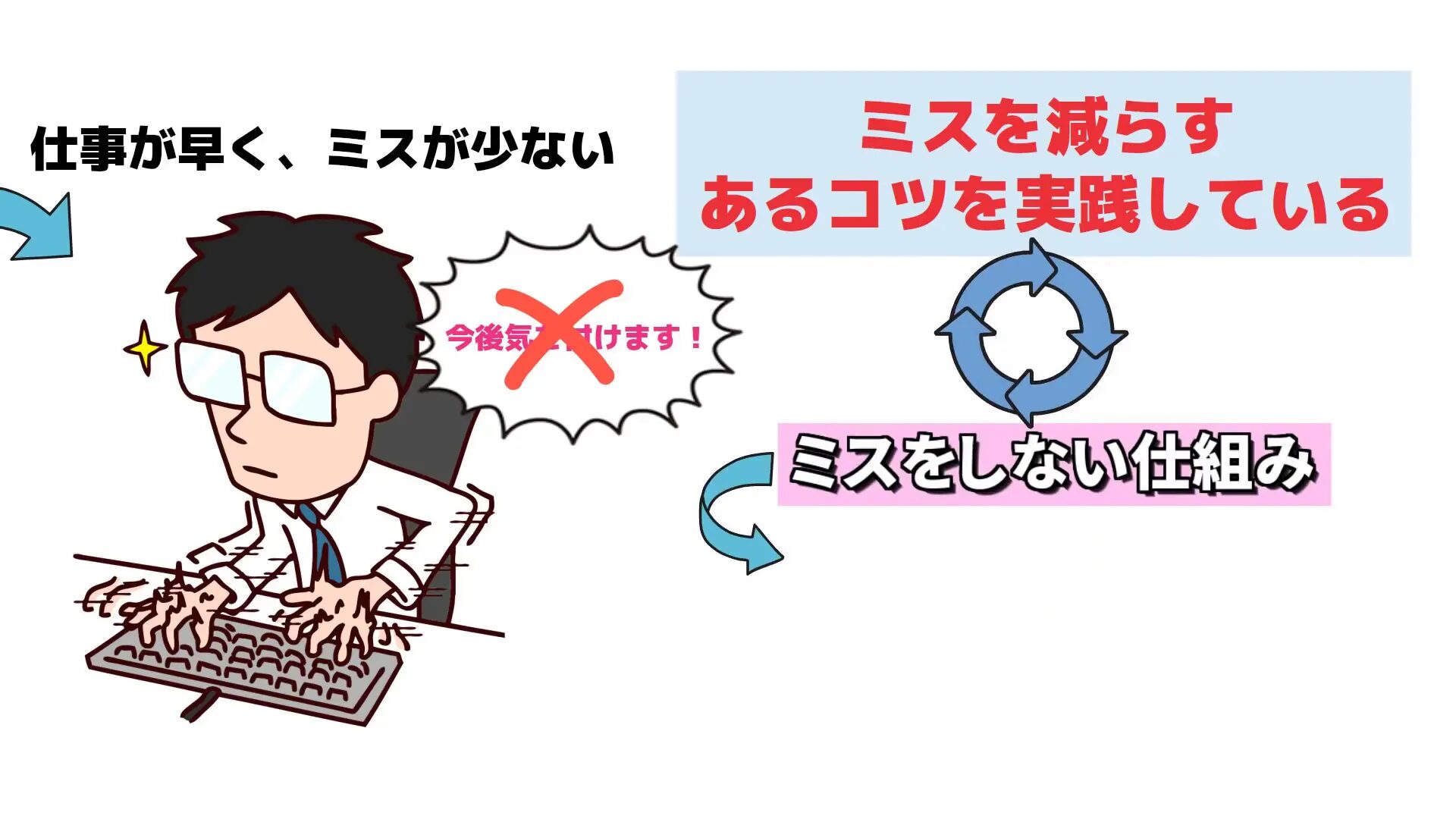

しかし、仕事が速くてミスが少ない人は存在します。

彼らは特別にミスをしないわけではなく、ミスを減らすための「仕組み」を持っているのです。

注意力や「今後気をつけます」といった決意だけでミスを減らそうとしても、その効果は一時的です。

体調不良や気分のムラ、プライベートの悩みなど、多くの要因で注意力は途切れがちだからです。

ミスを減らすためには、注意力に頼るのではなく、ミスをしない仕組みを作ることが不可欠です。

この仕組みを理解し実践すれば、あなたも「ミスをしない人」に変わることができ、職場での評価や信頼も自然と向上します。

今回はその秘訣を3つのポイントに分けて詳しく解説します。

1. うっかりミスの原因とは?ミスが起きる3つの理由

まずは、なぜミスが起きてしまうのか、その根本原因を知ることが重要です。

飯野さんはミスの原因を大きく3つに分類しています。

- 過去の失敗が共有されていないこと

- 注意力で解決しようとすること

- 作業そのものに設計ミスがあること

1-1. 過去の失敗が共有されていない

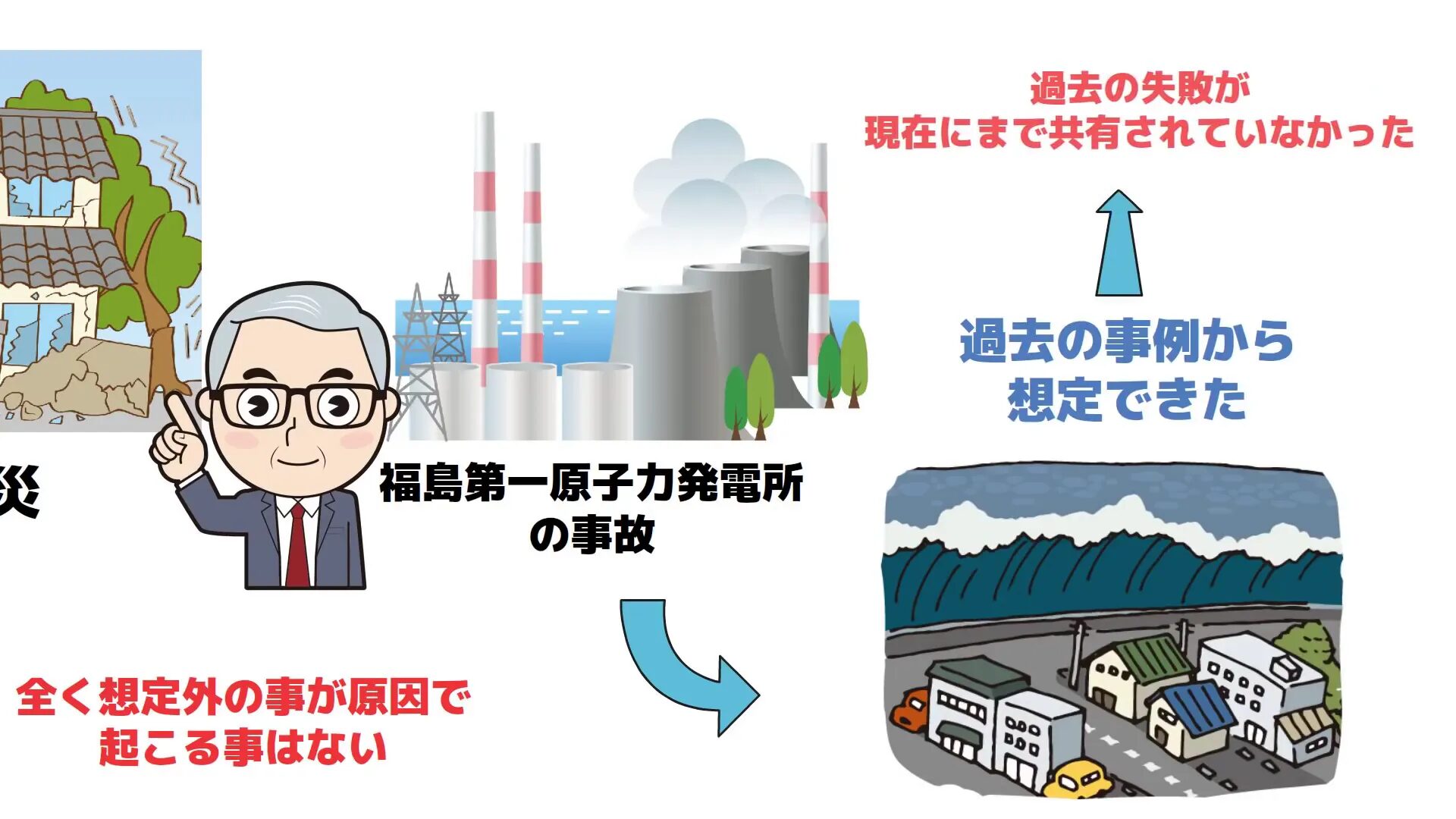

大きなミスや事故が起きた時、多くの人は「こんなことが起こるなんて想像もしなかった」と言いますが、実は全く新しい想定外のことが原因で起こることはほとんどありません。

たとえば、2011年の東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故は、過去の津波の記録から15メートルの津波が来ることは予測可能でした。

にもかかわらず、その情報が共有されていなかったために大きな事故につながったのです。

つまり、過去の失敗やトラブルの原因をきちんと共有し、教訓として活かす仕組みがなければ、同じミスを繰り返してしまいます。

過去の事例から学び、情報を共有することはミスを減らすための第一歩です。

1-2. 注意力で解決しようとすることの落とし穴

「気をつけます」「次からは忘れません」と決意しても、数週間は改善しても、また同じミスを繰り返すことはよくある話です。

これは人間の注意力や決意が不安定で、常に高い集中力を保つことが難しいためです。

体調や気分の変化、疲労などで注意力は途切れやすく、完璧に頼ることは無理があります。

したがって、注意力に頼ってミスを防ぐ方法は根本的な解決にはなりません。

人の注意力に依存せず、ミスを起こさない仕組みを作ることが大切です。

1-3. 作業そのものに設計ミスがある

単純に人のミスと考えがちですが、実はミスの多くは作業や仕組み自体に設計ミスがある場合が多いのです。

例えば、車の運転において「歩行者に最大限注意を払え」と指示しつつも、ドライブスルーの店が道路沿いにある場合、ドライブスルーに気を取られて歩行者への注意がおろそかになることがあります。

この場合、事故が起きたとしても運転手の技術不足だけが原因ではありません。

道路や店舗の配置、指示の仕組みに問題があるのです。

仕組み自体に無理があるとミスは避けられません。

航空機の操縦で例えると、パイロットは常に高度な集中力が求められるため、人為的なミスを減らすためにオートパイロットが導入されました。

これにより、パイロットは離着陸など最も繊細な部分に集中でき、事故の確率は大幅に低減しています。

つまり、ミスを減らすためには、まず作業や業務の仕組み自体を見直し、人間がミスをしにくい環境を設計することが最も重要です。

2. ミスをしないための3つの具体的な方法

続いて、実際にミスを減らすために効果的な方法を3つご紹介します。

これらは単なる注意喚起ではなく、仕組みとして取り入れやすいものです。

2-1. チェックリストを活用する

チェックリストの活用はミス防止に有効ですが、使い方次第でメリットとデメリットがあります。

デメリットは、チェックリストに頼りすぎて作業者の思考が停止し、常識的に回避できるミスを起こしてしまうことです。

一方、メリットは複雑で煩雑な手順を確実にこなせる点です。

決まった手順を確実に実行するためにはチェックリストは非常に効果的です。

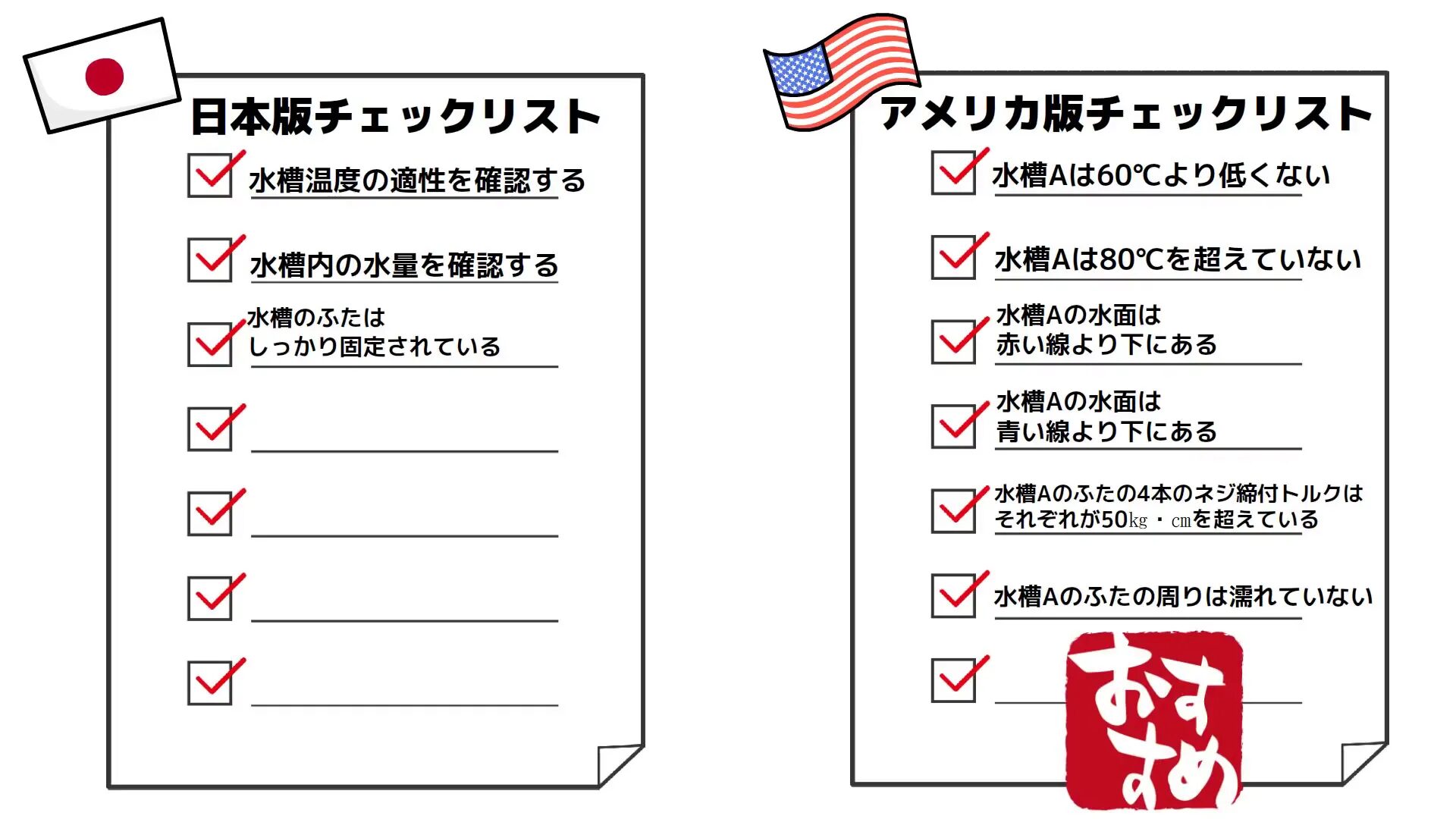

ここでポイントは、日本式のチェックリストよりもアメリカ式のチェックリストを使うことです。

日本式は一つの項目に幅があり、「ここまでは行ったけどここから先はまだ」という状態になりやすく、その「まだ」の部分が抜けやすくなります。

一方、アメリカ式は作業を細かく分けて、一つ一つの作業をチェックリストに落とし込む形で、抜け漏れが起こりにくい構造です。

飯野さんもこの方式を推奨しています。

私自身の実践例として、一度ミスした作業はチェックリストに追加し、3週間続けてチェックリストに入れ続けることで習慣化しています。

3週間経てば自然と覚えてチェックリストから外します。

こうすることでチェックリストの項目が溜まるストレスも減り、忘れにくい作業が増えていきます。

2-2. ダブルチェックの工夫

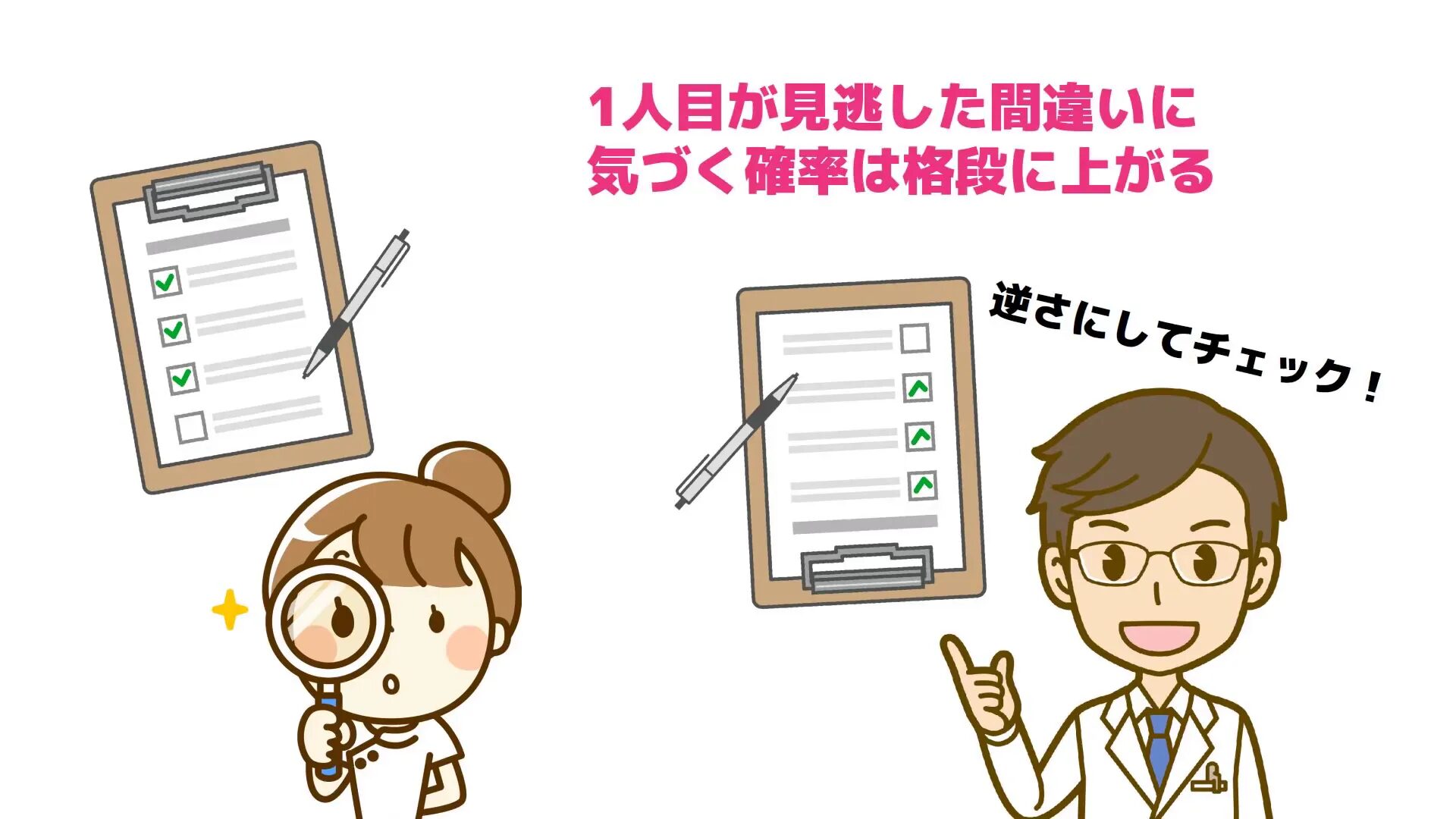

医療現場などでよく行われるダブルチェックですが、実は効果が思ったほど高くない場合があります。

なぜなら、同じ作業を同じ方法で2人がチェックすると、同じ箇所で見間違いやすいからです。

つまり、2人でミスを共有してしまうことになるのです。

ではどうすればよいか?

それは、チェックリストの見方やチェックの仕方を変えることです。

例えば、一人目が通常通りチェックリストを上から順に確認した場合、二人目はチェックリストを逆さまにして下から上へ確認するなど、視点を変えるのです。

実際に店舗の会計でも、最初は上から順に計算し、次は下から順に計算し直すことでミスを減らしています。

異なる視点や方法でチェックを行うことで、見逃しのリスクを大幅に減らせるのです。

2-3. 二戦斗プーリスト(付箋ToDoリスト)の活用

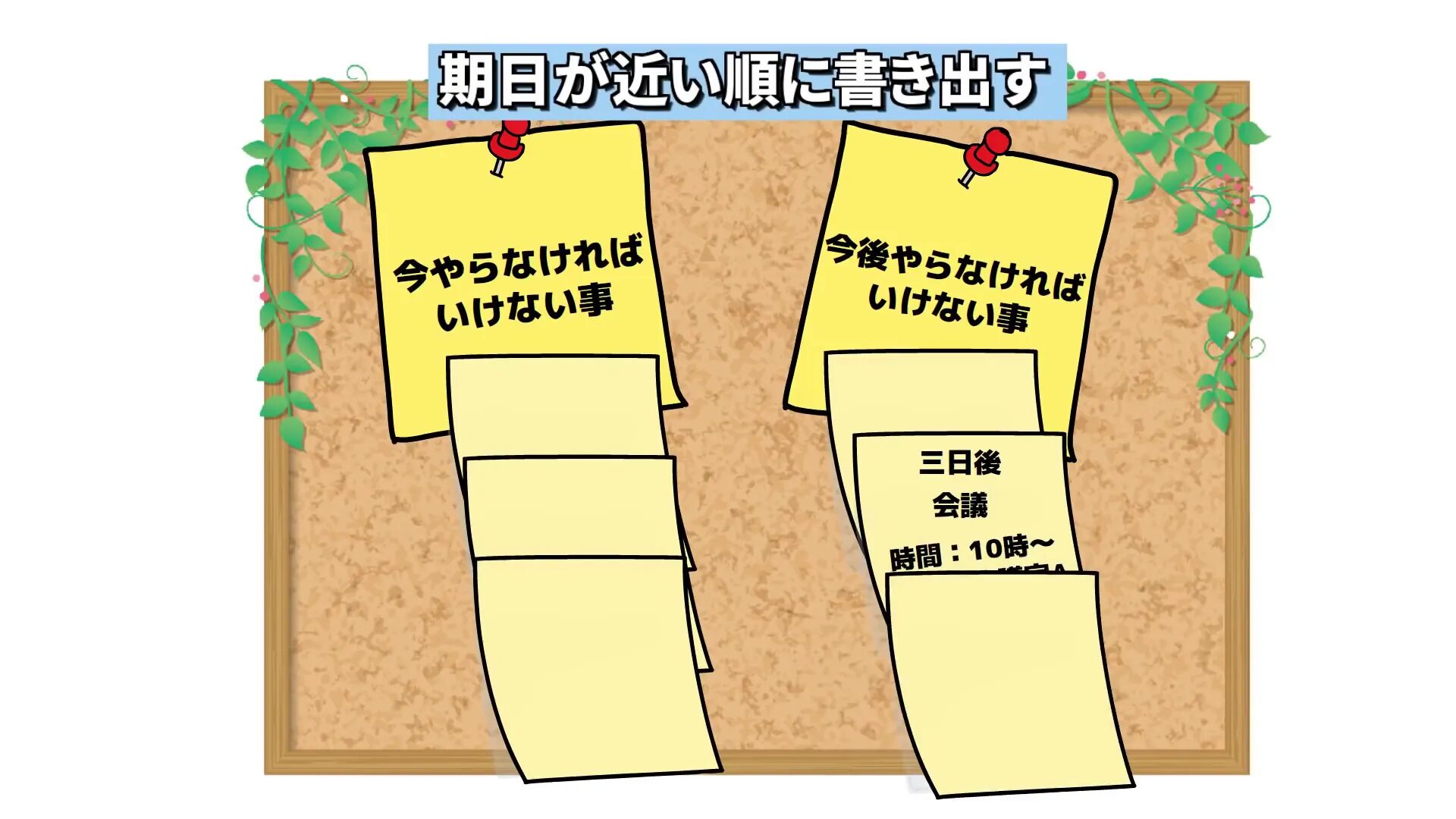

人間の脳は、新しい挑戦や難しい課題に集中するために、簡単なことや重要度が低いことを忘れてしまいがちです。

これがうっかりミスの大きな原因の一つです。

そこで、付箋を使って「二戦斗プーリスト(Who Doリスト)」を作る方法が効果的です。

やり方は簡単で、今やらなければいけないことを一つずつ付箋に書き出し、重要度や期限の近い順に並べて貼っておきます。

例えば、3日後に会議があれば時間や場所、会議内容を付箋に書き、すぐに目に入る場所に貼ります。

提出期限のある書類なども同様です。

重要なことが視覚的に整理され、すぐにやるべきことが目に入るので、忘れにくくなります。

また、終わった付箋は剥がして捨てることで「達成感」が得られ、モチベーションアップにもつながります。

小さな成功体験の積み重ねが、仕事の活性化を促します。

3. 忘れないための仕組みを作る方法

忘れ物や重要なタスクの忘却もよくあるミスの一つです。

ここで効果的なのは「習慣から変える」という視点です。

具体的には、忘れ物をしないように「持たなければ外に出られない仕組み」を作ることです。

例えば、著者の飯野さんが実践していた面白い方法として、朝出かける前に靴の上に忘れ物を置いておくというものがあります。

靴は必ず履くため、そこに置いておけば忘れにくくなります。

また、毎日必ず行う習慣とセットにするのも効果的です。

例えば、毎朝着替えた後に必ず持ち物チェックをする、毎日飲む薬を飲み忘れないように小分け容器に入れて持ち歩くといった工夫です。

飯野さんも薬の忘れ防止のために、3日分の薬を小さな容器に入れて持ち歩き、さらに毎朝一日分だけを持ち歩く仕組みに改良しました。

これによって忘れなくなったそうです。

一般的に、補充の回数が増えると忘れる可能性が高くなると思いがちですが、むしろ「毎日の習慣」に組み込むことで忘れにくくなります。

重要なのは「習慣化」し、思い出す努力をしなくても自然に行える状態にすることです。

まとめ:ミスを減らし信頼される仕事術を身につけよう

今回は飯野賢治さんの著書をもとに、ミスを減らすためのポイントを解説しました。

以下が重要なポイントのまとめです。

- ミスの原因は過去の失敗の情報共有不足、注意力依存、作業設計ミスの3つ。過去の失敗から学び、注意力に頼らず、仕組み自体を見直すことが必要。

- ミスを減らすための3つの方法:チェックリストの活用(アメリカ式がおすすめ)、工夫したダブルチェック、付箋を使ったToDoリストの活用。視点を変えたり、習慣化したりすることでミスを減らせる。

- 忘れ物を防ぐには「習慣化」と「絶対に気づく場所に置く」仕組みを作ること。日常のルーティンと組み合わせて忘れにくくする工夫が効果的。

ミスは誰にでも起こりますが、仕組みを作り、習慣化することで確実に減らせます。

ミスをしない人は特別な才能があるわけではなく、ミスを防ぐための工夫を日々実践しているだけです。

あなたも今日からこれらの方法を取り入れて、信頼される仕事ができる人を目指しましょう。

最後に、この内容を元にした書籍『仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか?』はミスを撲滅するためのノウハウが満載の一冊です。

ぜひ手に取って、あなたの仕事の質をさらに高めてください。