現代社会に生きる私たちは、理由もわからず身体がだるかったり、気分が落ち込んだり、なんとなく調子が悪いと感じることが多いのではないでしょうか?

これらの不調の多くは、実は「自律神経の乱れ」が原因であることがわかっています。

今回は、小林弘幸先生の著書『結局、自律神経がすべて解決してくれる』をもとに、私自身が学んだ自律神経の正しい知識と、今日から実践できる自律神経の整え方をわかりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、自律神経の基本的な仕組みから、乱れた時に起こる具体的な症状、そして日常で簡単にできる整え方まで、しっかり理解し実践できるようになりますので、ぜひ最後までお付き合いください。

目次

1. 自律神経とは何か?

まず最初に、自律神経の正体についてしっかり理解しましょう。

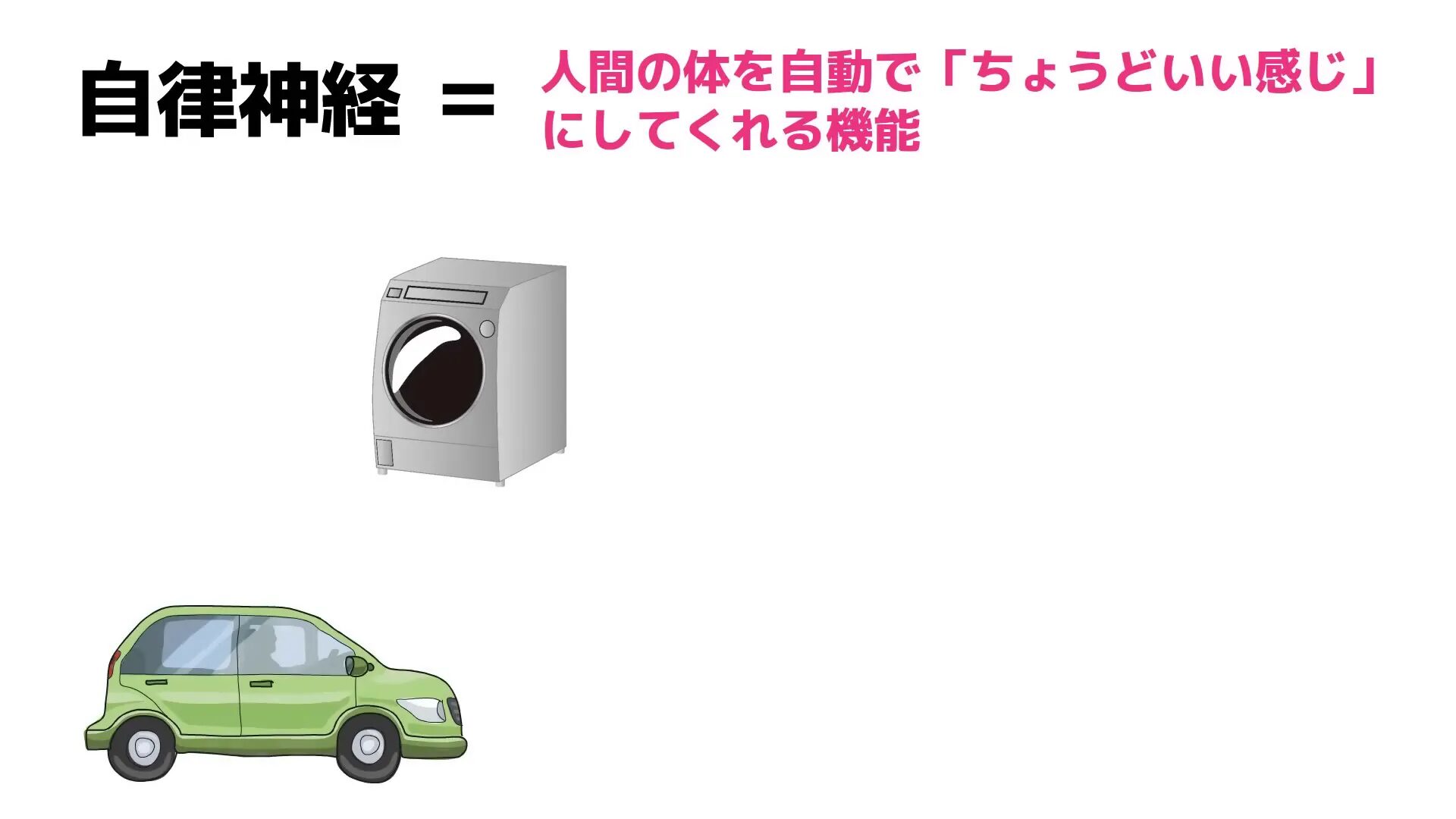

自律神経とは、私たちの身体の状態を「自動でちょうど良いバランス」に調整してくれるシステムのことを指します。

日々の体調管理はもちろん、生命維持に欠かせない心臓の鼓動や呼吸、汗をかくなどの機能も無意識にコントロールしているのが自律神経です。

わかりやすく例えるなら、洗濯機や自動車の自動運転のようなものです。

洗濯機は細かく設定しなくても自動で適切に洗濯してくれますし、自動車もある程度の速度で走れば自動的に安定したスピードを保ってくれます。

人間の身体にもこのような「自動運転装置」が備わっていて、それが「自律神経」なのです。

自律神経は大きく2つの種類に分けられます。

- 交感神経(こうかんしんけい):人が起きて活動しているときに活発になる神経。身体のアクセルのような役割を果たします。

- 副交感神経(ふくこうかんしんけい):リラックスしているときや睡眠中に活発になる神経。身体のブレーキのような役割を果たします。

交感神経は身体を活発に動かすためのアクセル、副交感神経は身体を休めて回復させるためのブレーキのような存在です。

このバランスがうまく取れていることが健康の基本となります。

ただし、この2つの神経のバランスが崩れてしまうと問題が起きます。

たとえば、交感神経が過剰に働きすぎてアクセルばかりが効いてブレーキが効かなくなると、緊張状態が続き心身に負担がかかります。

逆に副交感神経ばかりが優位になってしまうと、身体がだるくなり動けなくなってしまいます。

理想的なのは、この交感神経と副交感神経の両方が高いレベルでバランスよく働いている状態。

仕事や運動などの活動的な場面と、リラックスして休む場面を上手に切り替えながら生活することが大切です。

この状態を保つことが健康の秘訣であり、これを理解することが自律神経を整える第一歩となります。

2. 自律神経が乱れるとどうなるのか?具体的な病気と症状

自律神経は非常に精密で高度なシステムですが、少しでもバランスが乱れるとすぐに身体の不調として現れます。

ここでは、自律神経の乱れによって発症しやすい代表的な5つの病気と症状を紹介します。

① 自律神経失調症

この病気は精神的なストレスや過労が引き金となって自律神経が乱れ、心身にさまざまな不調が現れる状態です。

症状は非常に多岐にわたり、全身の倦怠感、頭痛、肩こり、冷え、動悸、不整脈、めまい、不眠などが挙げられます。

芸能人やスポーツ選手が「休養のため活動休止」と発表するときによく耳にするキーワードでもあります。

特に頑張り屋さんや仕事に集中しすぎる人ほど、自律神経失調症に陥りやすい傾向があります。

自分の体調の異変に気づかず無理を続け、気づいたときには深刻な状態になっているケースも少なくありません。

② 神経性胃炎

ストレスや過労が原因となり、自律神経のバランスが崩れることで胃酸の過剰分泌が起こり、胸やけや胃痛、胃もたれなど胃炎の症状を引き起こします。漫画『ちびまる子ちゃん』に登場する「山根くん」のような状態をイメージするとわかりやすいでしょう。

③ 過敏性腸症候群

ストレスによって腸の動きが悪くなり、腹痛や慢性的な下痢、便秘が交互に起こる症状です。

下痢と便秘が交互に来ることもあり、日常生活に大きな支障をきたします。

便秘だと思って薬を飲んだら逆に下痢になる、というような辛い症状が続きます。

④ メニエール病

睡眠不足や過度のストレスが原因で、耳の中の内耳リンパ液に異常が生じ、めまいや耳鳴り、難聴といった症状が現れます。

めまい発作が起きると日常生活が非常に困難になるため、早めの対策が必要です。

⑤ 過換気呼吸症候群

強いストレスが引き金となり、急に浅く速い呼吸を繰り返す病気です。

息苦しさや胸の痛みを感じることもありますが、これは体内の酸素が過剰になっている状態であり、袋の中で呼吸すると症状が改善することもあります。

これらの病気や症状はすべて自律神経の乱れから起こるものであり、放置すると生活の質が著しく低下してしまいます。

だからこそ、自律神経を整えることは健康を守るうえで非常に重要なのです。

3. 自律神経を整えるための生活習慣とは?

では、どうすれば自律神経を整え、健康な身体を維持できるのでしょうか?

小林弘幸先生の著書には、睡眠、食事、呼吸、メンタル面の4つの観点から自律神経を整える生活習慣が詳しく書かれていますが、ここではすぐに実践できる2つのポイントに厳選してご紹介します。

1. 朝日を浴びて起床する

自律神経は朝日を浴びた瞬間から活性化されます。

つまり、自然に朝日を浴びて目覚めることが理想的です。

朝日を浴びることで身体のスイッチが入り、だらだらと過ごすのを防ぐことができます。

もちろん、朝日を浴びなくても起きることは可能ですが、その場合はなかなか身体がスッキリせず、だらだらとした状態が続きがちです。

具体的な対策としては、寝る直前に照明を消してカーテンを少し開けておく、またはレースカーテンにして光を取り入れる方法があります。

最近では、自動で設定した時間にカーテンが開く装置も販売されているので、それを利用するのもおすすめです。

また、私個人的な体験からも朝の散歩を強くおすすめします。

コストパフォーマンスが非常に高い健康習慣です。

2. 長生き呼吸法を取り入れる

私たちは1日に約1万2千回もの呼吸をしています。

この呼吸のリズムを整えることで自律神経も整っていきます。

ここでおすすめしたいのが「長生き呼吸法」です。

基本のリズムは、鼻から3秒かけて息を吸い、口から6秒かけてゆっくり吐くというもの。

吐く時間を長くすることで副交感神経が優位になり、リラックス効果が高まります。

これに加えて、次の3つの動作を組み合わせるとより効果的です:

- 足を肩幅程度に開きまっすぐ立ち、肩の力を抜いて両手を脇腹に当てて肋骨の下を軽くつまむ。

- 3秒間鼻から息を吸いながら上体を反らし、肩の力を緩める。

- 6秒間口からゆっくり息を吐きながら上体を前に倒し、両手で脇腹の肉をお腹の方に集めて軽く刺激を与える。

この一連の動作を1日1分から始めてみましょう。続けることで自律神経のバランスが整い、心身の調子が良くなっていきます。

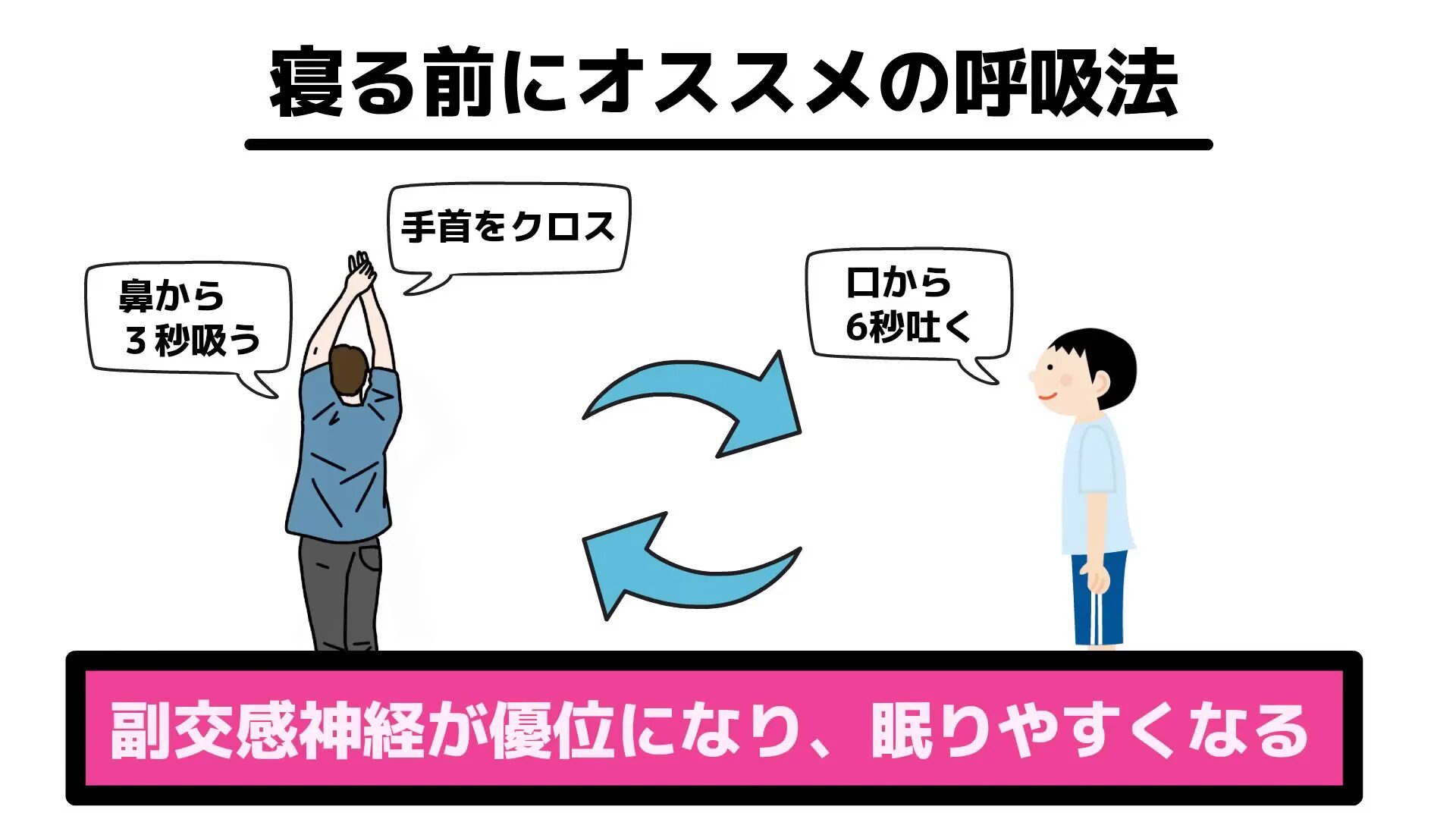

さらに特別に、寝る前におすすめの呼吸法も紹介します。

こちらはリラックス効果が高く、睡眠の質向上に役立ちます。

- 足を肩幅に開きまっすぐ立ち、両手を上に伸ばして手首をクロスさせる。

- 鼻から3秒息を吸う。

- 一気に力を抜いて両手を下ろしながら口から6秒息を吐く。

これを繰り返すことで全身の力が程よく抜け、副交感神経が優位になり、自然と眠りに誘われる感覚が得られるでしょう。

その他のおすすめ習慣

ここ半年私が続けている健康習慣として、整骨院に通うことも効果的だと実感しています。

パソコン作業が多いため肩こりがひどかったのですが、定期的に整骨院でケアを受けることで症状が大幅に改善しました。

マッサージを受けると、幸せホルモンと呼ばれるオキシトシンやセロトニンが分泌され、気分もリラックスします。

若いうちから体のメンテナンスをしっかり行うことは、将来の健康維持に大きな効果がありますのでおすすめです。

まとめ

今回は小林弘幸先生の著書『結局、自律神経がすべて解決してくれる』をもとに、自律神経の基礎知識と乱れによる症状、そして今日からできる整え方を解説しました。

ポイントは次の3つです:

- 自律神経とは:私たちの身体の状態を自動で調整するシステムで、交感神経と副交感神経のバランスが重要。

- 自律神経が乱れると:自律神経失調症をはじめ、神経性胃炎、過敏性腸症候群、メニエール病、過換気呼吸症候群など様々な病気や症状が現れる。

- 自律神経を整える生活習慣:朝日を浴びて起床すること、長生き呼吸法を取り入れることなど、簡単にできることから始めるのが効果的。

自律神経の乱れは、放っておくと心身の不調を招き、生活の質を大きく下げてしまいます。

逆に言えば、正しく整えることができれば、健康で快適な毎日を手に入れることができるのです。

今、身体の不調を感じている方、またこれから健康で長生きしたい方はぜひ自律神経を整える生活習慣を取り入れてみてください。

今回紹介した方法はコストもかからず、誰でもすぐに始められるものばかりです。

最後に、より詳しく自律神経について学びたい方は、小林弘幸先生の著書『結局、自律神経がすべて解決してくれる』を手に取ってみることをおすすめします。

AmazonやAudibleで手軽に入手できますので、ぜひ参考にしてください。

健康は人生の土台です。自律神経を整えて、心も身体も元気に毎日を過ごしましょう!