仕事の効率を上げたい、毎日の忙しさに疲れてしまった、そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

今回は、Google、YouTube、Twitterという世界を代表する企業で10年間働いてきたブルース・デイズリーさんの著書『Google・YouTube・Twitterで働いたぼくがまとめたワークハック大全』から、特に役立つと感じたワークハックを3つ厳選してご紹介します。

この本は、著者自身が経験した大企業の現場での実態を踏まえ、組織心理学の専門家などからの意見も取り入れて、職場環境を改善し、働きやすくするための具体的な行動を30個にまとめたものです。

仕事に疲れている方、なかなかうまく回らないと悩んでいる方にとって、必ず新しい発見があるはずです。

仕事のやり方を少し変えるだけで、日々のストレスや効率は大きく変わります。

ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

- 自分の基準を決めよう:職場のストックホルム症候群に気づく

- ウォーキング会議に出かけよう:歩くことで創造性を高める科学的根拠

- せっかち病をなくそう:何もしない時間を持つ重要性

- まとめと私の働き方に対する考え方の変化

1. 自分の基準を決めよう:職場のストックホルム症候群に気づく

まず最初に伝えたいのは、私たちは職場で知らず知らずのうちに「ストックホルム症候群」に陥っているかもしれないということです。

この言葉は1973年に起きた銀行強盗事件に由来します。銀行員4人が強盗に6日間監禁される中、恐怖や怒りを感じるどころか、強盗からのわずかな親切に感謝し、法廷で犯人を擁護するような態度を見せたことから名づけられました。

もちろん、私たちの職場は強盗に拘束されているわけではありません。

しかし、似たような心理状態に陥っていることがあります。

会社に入ると、上司や同僚、クライアントから次々と仕事が降ってきます。

最初はやる気満々だったのに、忙殺されるうちに辛い環境を「仕方ないもの」と受け入れてしまう。これがまさに職場でのストックホルム症候群の一例です。

心理学者マーティン・セリグマンはこの現象を「学習性無力感」と呼びました。

ストレスの多い状況に長くいると、それに慣れてしまい、変えられないものとして受け入れてしまうのです。

たとえば、24時間働かなければならない、仕事の時間外でもメール対応をしなければならない、緊急事態には夜間でも出勤しなければならないといった状況に慣れてしまうと、「これが普通」「どうせ変えられない」と思い込んでしまいます。

しかし、会社は組織です。

あなたができないときは他の人がカバーできるように仕組みを変えればいいのです。

今の働き方が最善だとは限りません。

特に中小企業や小さい会社であれば、働き方改革は比較的やりやすい環境にあります。

2. ウォーキング会議に出かけよう:歩くことで創造性を高める科学的根拠

次に紹介するのは、「ウォーキング会議」のすすめです。

結論から言うと、散歩ほど固まった思考をほぐし、脳の創造的な部位を刺激する方法はありません。

これは多くの著名人も実践していることで、ハリー・ポッターシリーズの作者JKローリングも「アイデアを浮かべるのに夜の散歩ほど役立つものはない」と語っています。

また、哲学者のセーレン・キルケゴールは「私はあることで最善の思考へと足を踏み入れる。

そして歩けばどんな重苦しい考えからも離れられる」と述べています。

これらの言葉は感覚的なものだけでなく、科学的な裏付けもあります。

スタンフォード大学の研究者、マルイ・D・ペットとダニエル・シュワルツは、創造性を評価する実験を行いました。

被験者に「鍵の新しい使い方」を考えてもらうテストを4つの状態で実施。

座っている、歩いている、歩いた後に座っている、単に座っているという条件です。

その結果、被験者の81%が歩いているときに創造性テストのスコアが向上し、平均で60%もスコアが増加しました。

歩くこと、つまり有酸素運動が創造的思考を促す効果があると考えられています。

ただし、この方法は複雑で論理的な問題解決には向いていません。

あくまで斬新で創造的な発想が求められる思考に最適です。

さらに、散歩の効果は持続し、散歩した後にテストを受けた被験者は、座ったままで散歩をしなかった被験者よりも高得点をマークしました。

また、歩く場所も重要で、屋外の自然環境で歩くほうがより集中力が高まることがわかっています。

つまり、仕事でより良いアイデアを生み出したいときは、自然の中を歩きながら考えたり、歩いた後に考えをまとめるのが効果的です。

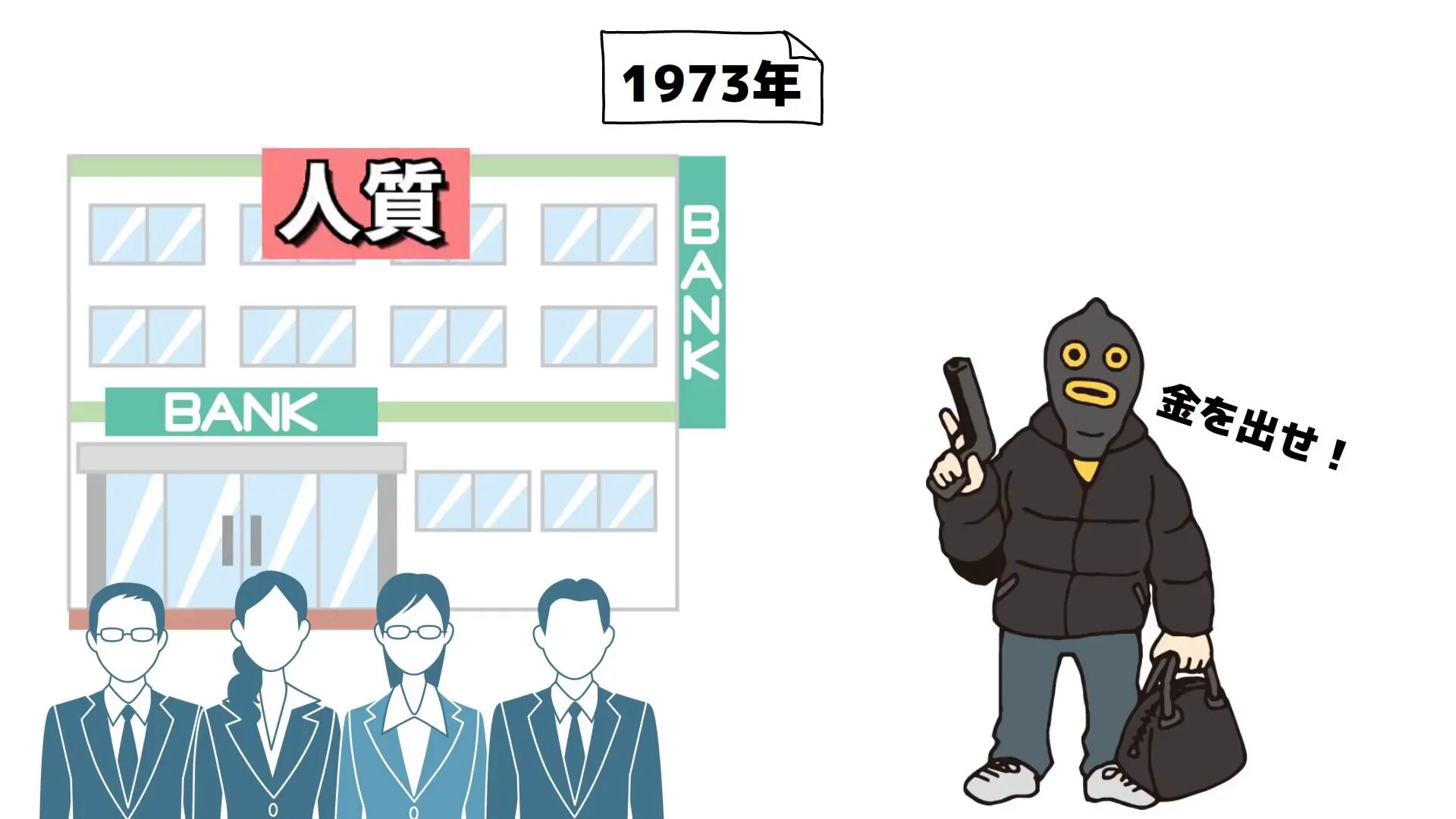

3. せっかち病をなくそう:何もしない時間を持つことの大切さ

最後に紹介するのは、現代人が陥りがちな「せっかち病」を克服する話です。

結論は「何もしない時間を持つこと」が重要だということ。

私たちは毎日、本当に忙しすぎます。その原因のひとつに、情報過多と刺激の多さがあります。

ダニエル・J・レビティによると、2011年のアメリカ人が1日に処理している情報量は、1908年の16年の5倍に達しており、そのデータ量は新聞1754分に相当します。

仕事以外の余暇の時間にも、毎日約34GB、または10万ワードの情報を処理しているというのです。

この膨大な情報の処理だけでも時間を消費し、自然とせっかちになってしまいます。

さらに、メールも1日平均130件以上の送受信があり、先進国のオフィスワーカーでは200件近くに達する場合もあります。

会議も同様で、イギリスの平均的な会社員は週に26時間、アメリカの管理職は週に23時間を会議に費やしています。

日本も例外ではありません。

こうした状況が続くと、私たちは常に忙しさに追い立てられ、不安な気持ちになってしまいます。

会議のための会議、メールが終わったと思ったらまた新しいメールが届く。

やらなければいけない仕事に追われる感覚は本当に嫌ですよね。

正直、会議やメールが「本当に仕事なのか?」と疑問に思うこともあります。

(1)忙しいからといって良い仕事をしているとは限らない

ロンドンの有名な建築家グループの例があります。

以前は週に1回の会議だけで必要なことはすべて話し合い、あとは仕事に集中していました。

しかし、現在は会議だらけで、ひどい時は「会議のための会議」をしている状態になっています。

では、その結果業績は良くなったのかというと、全く変わっていません。

つまり、会議が増えただけで仕事がきつくなった無駄な状態だったのです。

忙しくなった気がするだけの無駄な仕事は、決して良い仕事とは言えません。

あなたも普段のメールや会議、本当に必要かどうかを一度見直してみてください。

(2)仕事の緊急度を見極める

ASAP(できるだけ早く)は仕事の世界でよく耳にする言葉ですが、これに振り回されている人は多いはずです。

急かされると、途端に焦りやストレスを感じ、仕事に追われてしまいます。

だからこそ、あなた自身が「本当にそれはASAPでやらなければいけないのか?」と自問しましょう。

多くの場合、すぐにやらなくても問題ない仕事がほとんどです。

私はASAPと言われるのが嫌なので、期限を明確に聞き、7日以内なら対応可能か伝えます。

もしできないときはきっぱり「できません」と伝えることも大切です。

ほとんどの仕事は、できる限り早くやらなくても何とかなるものです。

緊急度を見極め、優先順位をつけることで、せっかち病から解放されるでしょう。

何もしない時間を意図的に作る

せっかち病に対して最も効果的なのは、じっくり自分と向き合う時間を作ることです。

何もしない時間を意図的に設けることで、急かされる感覚が減り、ストレスレベルが下がり、創造性も高まります。

これは瞑想やお風呂に入るなど、方法は人それぞれですが、私の場合は毎日20分程度の仮眠時間を設けて何も考えない時間を作っています。

この習慣を続けることで、明らかに仕事の効率が上がりました。ぜひあなたも試してみてください。

まとめと私の働き方に対する考え方の変化

今回紹介した3つのワークハックを簡単に振り返ります。

- 自分の基準を決めよう:職場のストックホルム症候群や学習性無力感に気づき、無理のない働き方を模索する。

- ウォーキング会議に出かけよう:歩くことで創造性が高まり、良いアイデアが生まれやすくなる。

- せっかち病をなくそう:忙しいだけで良い仕事とは限らず、何もしない時間を作り、仕事の緊急度を見極めることが大切。

この本には、今回紹介した個人のワークハックのほかにも、チームを結びつける方法など組織全体で重要なポイントもたくさん書かれています。