こんにちは!

今回は渡辺亮太さんの著書『おもしろい話「すぐできる」コツ』から、誰でも簡単に面白い話ができるようになる秘訣についてご紹介します。

普段の学校や職場で、「あの人の話面白いな」と感じたり、自分も相手をクスッと笑わせる話ができたらいいなと思ったことはありませんか?

大爆笑を狙う必要はありません。

ちょっとした笑いが場を和ませ、コミュニケーションを円滑にすることは非常に価値があります。

私もこれまで90%の確率で話が滑ってしまい、なかなか面白い話ができなかったのですが、この本を読むことで「全集中、笑いの呼吸」をマスターできました。

笑いは才能ではなくスキルであり、正しい法則を学べば誰でも面白い話ができるようになるのです。

この記事では、その基本法則と実践例をわかりやすく解説していきます。

1. 人が面白さを感じるバランスは「普通:異常=9:1」

この本の最大のポイントは、面白さを感じるバランスが「普通:異常=9:1」であるということです。

つまり、9割が普通の状態で、そこに1割の異常が差し込まれることで笑いが生まれます。

これは「ずれてカツラ理論」と呼ばれており、異常なことがあたかも普通に行われている時に人は笑うのです。

わかりやすい例を2つ紹介しましょう。

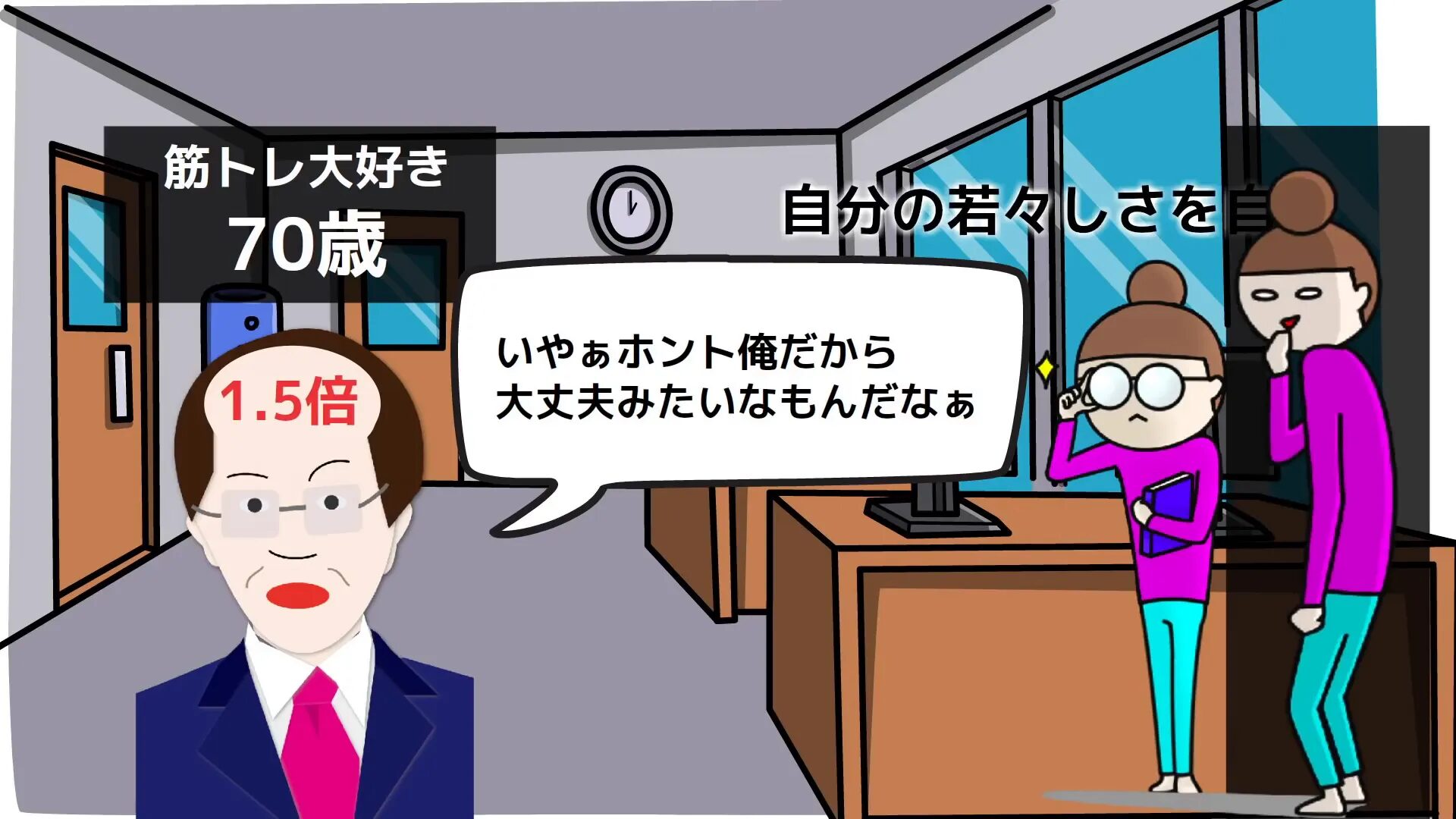

- 会社の70歳の社長の話

体を鍛えるのが趣味でちょいワルなオヤジ社長が「今日の暑さはすごいな。普通の70歳なら熱中症で倒れるけど、俺は鍛えてるから平気だ」と話しています。しかし、汗を拭くたびにカツラがずれていき、分け目がどんどんズレておでこが1.5倍になっているのに本人は気づいていません。この異常な状態を本人が普通のように振る舞っていることが、笑いを生んでいます。 - ハロウィンでセーラームーンのコスプレをした若者

渋谷のハロウィンで酔っぱらった若者が自撮りをしていて、カツラがずれていますが、本人は気づいていません。こちらは異常なことが異常な場で起きているだけなので、特に面白さは感じられません。

この2つは同じカツラのずれという異常な状態ですが、背景の「普通の場か異常な場か」が笑いの有無を決めています。

社長の例は異常が普通の場に紛れ込んでいるため面白く、ハロウィンの例は異常な場に異常があるため面白さが感じられません。

この法則を知っているだけで、笑いの本質が見えてきます。

「これから面白い話をします」は逆効果?

「これから面白い話をします」と宣言してから話すと、笑いが起きにくいことを聞いたことはありませんか?

これも「普通:異常」の法則と関係があります。

面白い話は異常なことですが、それを宣言してしまうと、異常が「普通」になってしまい、ギャップがなくなってしまうのです。

例えば、年末の人気番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!絶対に笑ってはいけないシリーズ』をご存知でしょうか。

この番組は「笑ってはいけない」というルールがあり、どんな異常なことが起きても笑わずに普通を装わなければなりません。

これにより「普通の中に異常が強制的に発生する」仕組みが成立し、笑いが起きるのです。

2. 素人がやりがちなよくあるミス

面白い話をしようと張り切った結果、全然ウケなかった経験は誰にでもあります。

私も新卒の忘年会で滑りまくった苦い思い出があります。ここでよくある失敗の原因を解説します。

テンションやシュールさだけでは笑いは生まれない

お笑い芸人が大声でリアクションを取っても必ずしも笑いが起きるわけではありません。

逆に、シュールなボケを続けても、どこか物足りなさを感じることがあります。

これは「普通:異常」のギャップがないためです。

異常なことが異常な場で起きているだけでは笑えないのです。

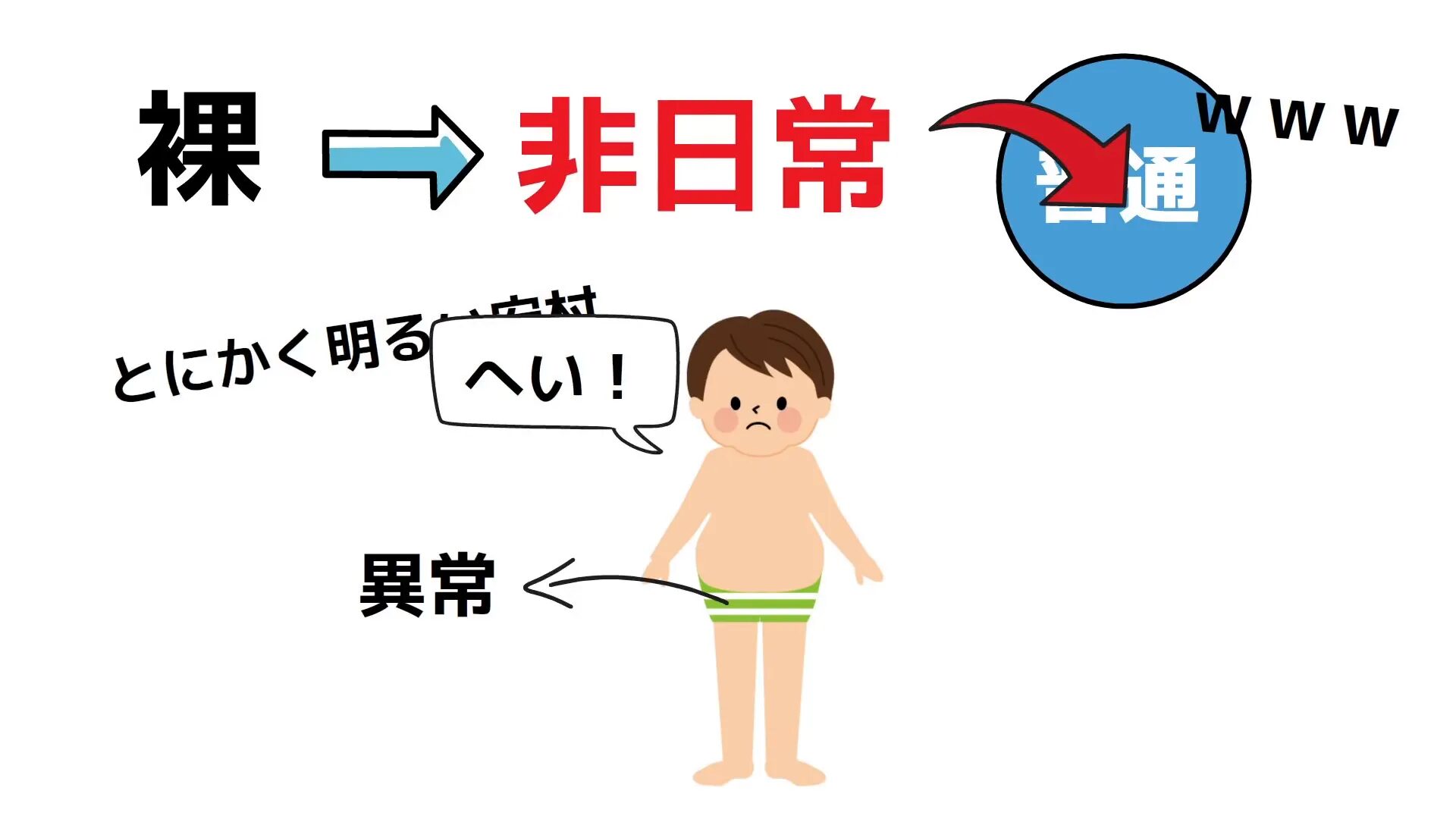

裸で笑いを取ろうとする例

素人が裸で笑いを取ろうとすることがあります。

裸は明らかに非日常で異常なことですが、これを普通のやりとりの中にうまく入れ込むと笑いが生まれます。

例えば、お笑い芸人の明るい安村さんはパンツ一丁という「異常」を、真面目な表情と一定のテンションで「普通」に見せています。

彼の「安心してください、穿いてますよ」というセリフも絶妙なズレで笑いを誘います。

一方、学生時代の文化祭で男子が裸でテンション高く踊るだけのネタは、本人や友人は爆笑しても、他人には単なる異常な場での異常な行動にしか見えず、笑えません。

ここでも「普通と異常のメリハリ」が重要なのです。

3. 自分の感情をそのまま伝える以上に楽にウケる方法はない

面白い話をする最大のコツは、「自分の感情をそのまま伝える」ことです。

よく人は見た目や話し方、雰囲気、学歴、年齢などの表面的な情報から勝手に人物像を作り上げています。

そのイメージと少しズレた自己紹介や話し方をすることで、笑いが生まれます。

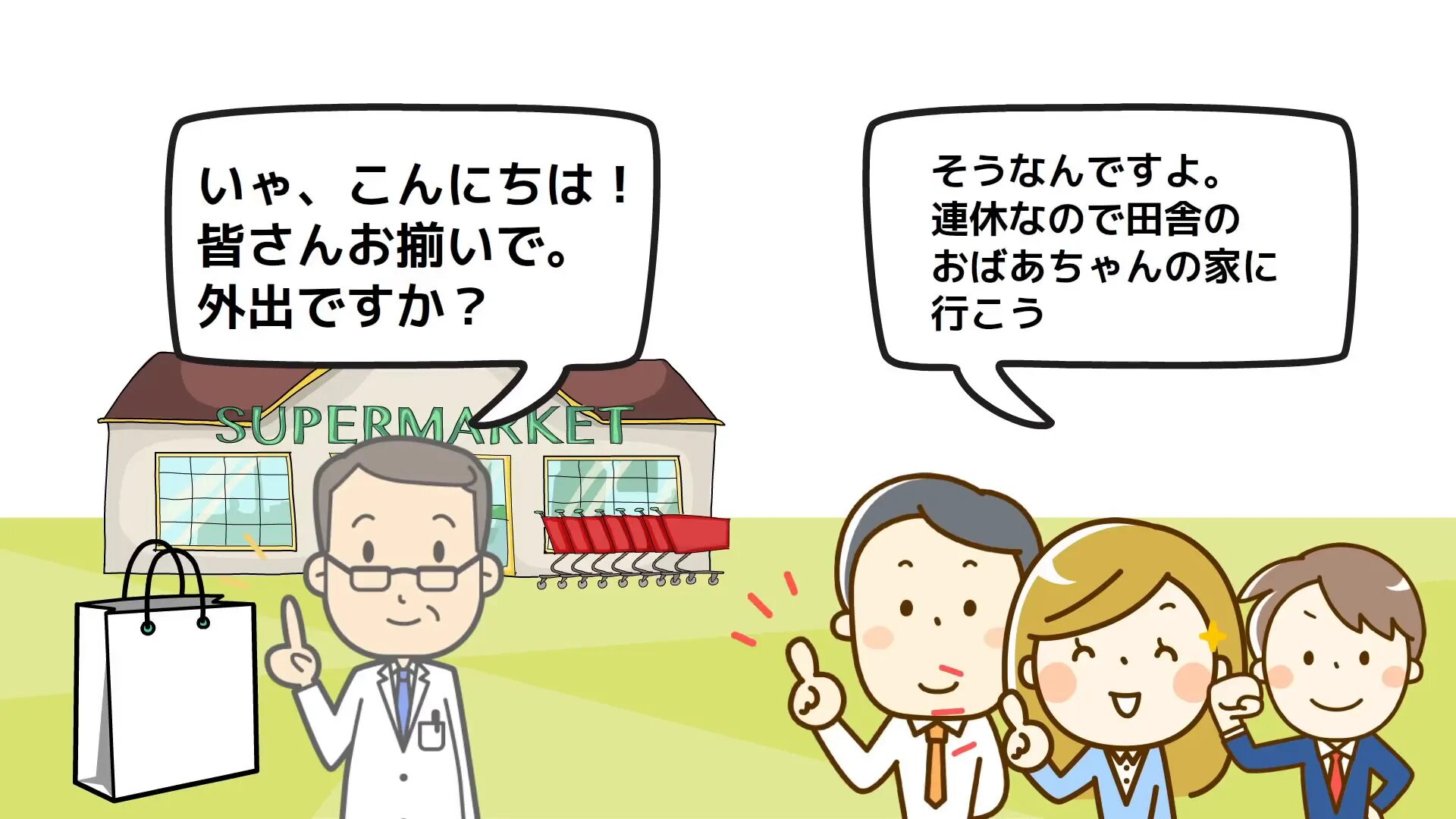

具体例:内科クリニックの院長A先生の場合

A先生は50代で真面目な性格、普段は雑談をせず診察も淡々としています。

娘さんは高校生からロンドンに留学、高級なポルシェに乗り、高価そうな時計をしています。

多くの人はこれらの情報から、A先生の性格や思考パターンをそれぞれ違うイメージで想像しています。

- Bさんは「寡黙で真面目、診察もテキパキして良い先生」と思っています。

- Cさんは「愛想が悪く、診察もパパっと済ませてあまり好きじゃない」と感じています。

- Dさんは「お金持ちで羨ましい」と思っています。

そんなある日、Bさん、Cさん、Dさんが一緒にいる時にA先生と高級スーパーで出会いました。A先生は大きな袋にカップラーメンを買っており、これを「日本食のお土産?」と聞くと、「実は自分が食べるために買った。毎日お昼は必ずカップラーメンを食べないと体が持たないんですよ」と真面目に話しました。

このやり取りを聞いた3人は「A先生って結構面白い人だったね」と話します。

なぜなら、それまで持っていたA先生のイメージと、カップラーメンを毎日食べるという庶民的な一面との「ズレ」が笑いを生んだからです。

A先生本人は普通に話しているだけですが、他人のイメージとのギャップが絶妙な異常として映ったのです。

自分の話がなぜウケるのかを理解しよう

このように、自分が意図していなくても、他人が持つイメージとのズレによって笑いが起きることがあります。

まずは「普通にそのままの考えを話す」ことから始め、経験を積んでいくうちに自分がどんなイメージを持たれているかがわかるようになります。

そして、そのイメージとズレた話を意識して作るだけで、面白い話ができるようになります。

まとめ:面白い話をするための3つのポイント

- 面白さを感じるバランスは「普通:異常=9:1」

異常が普通の場に溶け込むことで笑いが生まれる。これが「ずれてカツラ理論」の本質。 - 素人がやりがちなよくあるミスを理解する

テンションやシュールさだけでは笑いは生まれない。異常なことが異常な場で起きているだけでは笑えない。 - 自分の感情をそのまま伝えることが一番楽にウケる方法

他人のイメージとのズレを活かし、自然体で話すことが面白い話の秘訣。

面白い話は特別な才能やお笑いの技術を必要としません。

正しい法則を理解し、場の状況や自分のイメージとのギャップを意識するだけで、誰でもクスッと笑わせる話し手になれます。

大笑いを狙わなくても、ここぞという場面で場が和むような話ができると、仕事やプライベートでも大いに役立つでしょう。

もしもっと具体的に学びたい方は、ぜひ渡辺亮太さんの著書『おもしろい話「すぐできる」コツ』を手に取ってみてください。リンクは下に貼っておきます。

おまけ:ヤフー知恵袋の笑える話紹介

最後に、私が大好きなヤフー知恵袋からの笑える話を2つ紹介します。笑いのセンスは身近なところからでも磨けますよ。

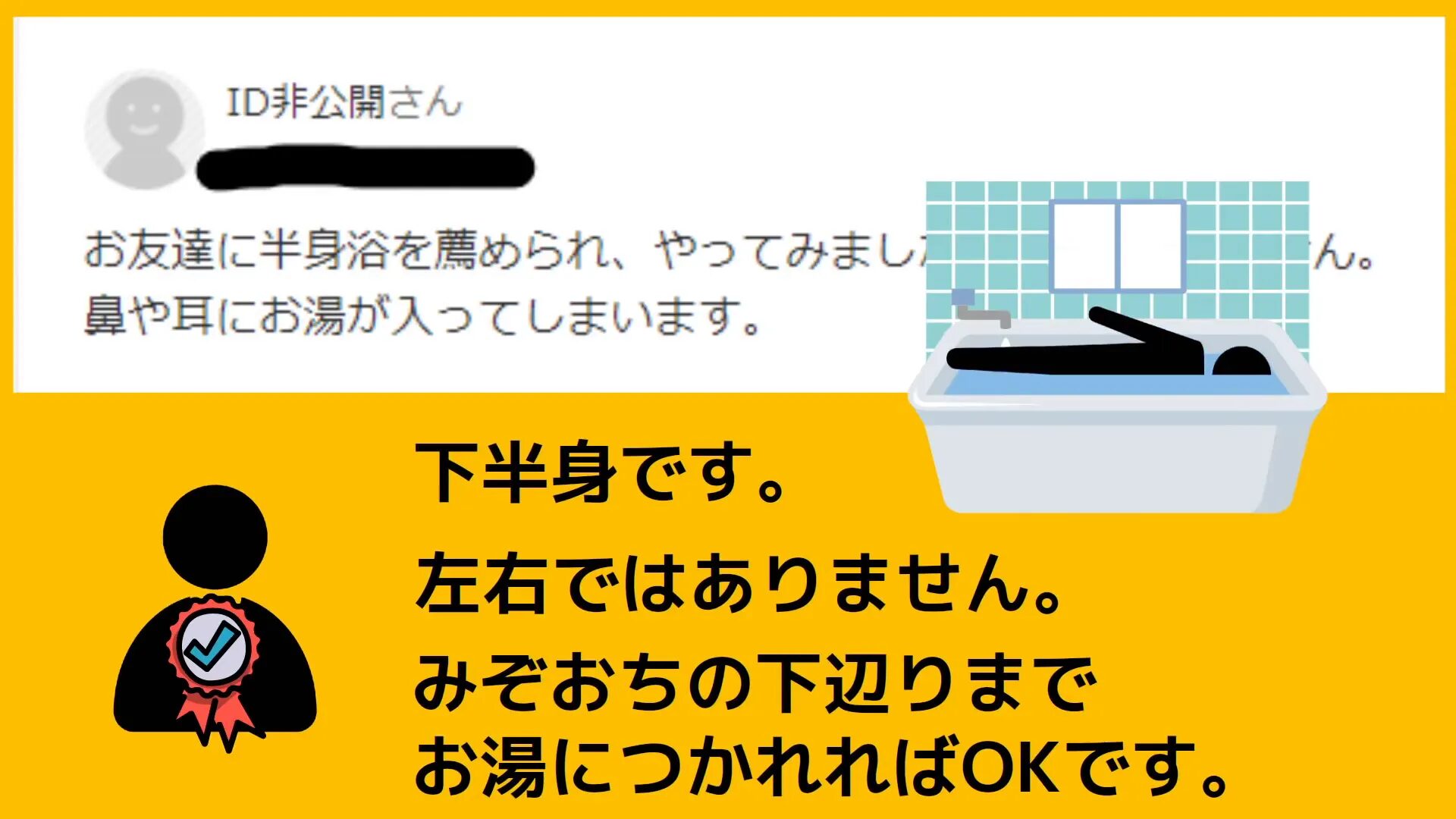

- 半身浴を勧められてやってみたけど…

「鼻や耳にお湯が入ってしまいます」

→「半身浴は下半身です。左右ではありません。みぞおちの下あたりまでお湯に浸かればOKです。」

ベストアンサーの真面目すぎる回答が逆に笑いを誘います。 - シーフードドリアの「シーフー」とは?

→「シーフードは魚介類の意味で、C風ではありません。」

質問者はドラゴンボールのドドリアさんの「Cフーバージョン」だと思っていたというシュールな勘違いが面白いです。

いかがでしたか?面白い話ができるようになるコツは、難しく考えずに「普通と異常のギャップ」を意識し、自分の感情を素直に伝えることです。ぜひ今日から実践してみてくださいね。